Три исследования, проведенные в Цюрихском университете, показывают, что гипноз изменяет активность в крупных функциональных сетях мозга. Он также влияет на нейрохимическую среду определенных областей мозга.

До сих пор гипноз был чем-то вроде черного ящика с научной точки зрения. До сих пор у нас не было данных, доказывающих, что гипноз – это действительно особое состояние человеческого сознания, а не просто плод воображения подвергшегося ему человека. Тем не менее, для многих он остается увлекательной темой.

Один известный женский журнал недавно посвятил гипнозу целое досье. И время от времени мы слышим о поразительных историях успешного применения гипноза. Например, в 2018 году в клинике Святой Анны Хирсланден в Люцерне 45-летнему мужчине удалили металлическую пластину из предплечья только под гипнозом, без какой-либо анестезии или обезболивания. К большому изумлению хирургической бригады, мужчина не испытывал никакой существенной боли ни во время операции, ни после нее, о чем 17 сентября того же года сообщила программа о здоровье SRF Puls швейцарского общественного телевидения.

Облегчение боли и тревожности

Опыт применения гипноза в повседневной больничной практике также оказался весьма положительным. Больницы Женевского университета предлагают клинический гипноз в качестве дополнения к традиционным методам лечения. Они также проводят соответствующее обучение своего персонала, о чем сообщается на веб-сайте. Кроме того, иногда гипноз с успехом используется для лечения детей, которые боятся предстоящей процедуры, чтобы облегчить их тревогу перед обследованием.

Гипноз, по-видимому, облегчает боль и страх. Поэтому его иногда используют при подготовке к родам, при ожогах или у стоматолога.

Измененное сознание

До сих пор точное воздействие гипноза на нейробиологическую систему человека оставалось неизвестным. Можно ли наблюдать изменения в мозге под гипнозом, и если да, то в чем они заключаются? На эти вопросы нейробиологи Филипп Стемпфли, Нуно Пратес де Матос и Майк Брюггер вместе с другими исследователями попытались ответить в трех исследованиях. Два из них были проведены в Центре магнитно-резонансной томографии Университетской психиатрической больницы Цюриха, который возглавляет Штемпфли. Другое исследование было проведено на факультете психологии Цюрихского университета.

Исследование и описание различных состояний человеческого сознания по-прежнему остается одной из самых сложных задач в нейробиологии. Можно предположить, что изменения в состояниях сознания также отражаются на функциональных сетях мозга. Поэтому исследователи предположили, что любые эффекты гипноза будут проявляться в этих сетях и что их можно будет отобразить и измерить с помощью технологии визуализации.

Три стандартизированных исследования

Нейробиологи провели три идентично разработанных исследования, используя в каждом случае разные методы визуализации. Это позволило им проанализировать влияние гипноза на мозг человека с помощью мультимодального подхода. Исследователи полагают, что это был первый в мире научный проект по гипнозу, который стал настолько стандартизированным и мультимодальным. В нем также впервые были изучены две различные степени глубины гипноза.

Результаты МРТ-исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Human Neuroscience, результаты ЭЭГ-исследования были опубликованы в Cortex, а результаты магнитно-резонансной спектроскопии – в Scientific Reports.

В каждом случае исследователи отбирали в качестве испытуемых чуть более 50 человек. Все они были здоровы, имели опыт гипноза и знакомы с обоими гипнотическими состояниями. После прохождения МРТ-сканера их сначала ввели в состояние легкого гипноза (HS1, сомнамбулизм), используя один и тот же стандартный устный текст. Затем они были погружены в состояние очень глубокого гипноза (HS2, Эсдейл).

Поскольку все испытуемые имели опыт погружения в гипноз, они смогли подать руководителям исследования условный сигнал, находясь в сканере, как только достигли нужной глубины.

Они оставались в таком состоянии около 20 минут, именно столько времени требовалось для исследования их мозга с помощью одного из трех различных методов визуализации.

Исследователи осознают, что выборка для трех исследований была очень выборочной. По этой причине они стремятся подчеркнуть, что их результаты нельзя обобщать. Вместо этого, говорит Майк Брюггер, “мы хотели определить основные принципы, другими словами, есть ли различия в работе мозга, когда люди были погружались в гипноз на разную степень глубины”.

Таким образом, целью трех исследований гипноза было получить фундаментальное представление о том, что происходит во время гипноза, а не изучать гипноз как возможную форму лечения.

Сетевая подключенность также меняется

Эти три исследования, основанные на различных методологических подходах и проверяемых данных, показывают, что ученые могут различать две степени глубины гипноза.

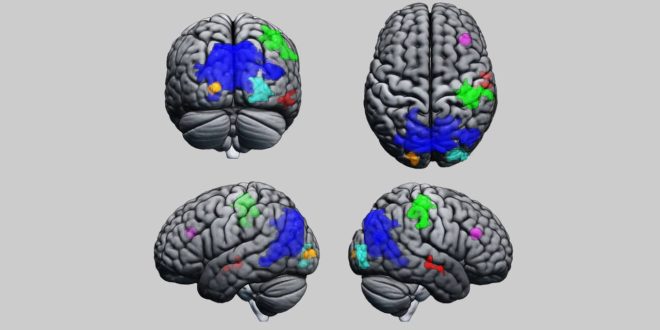

Исследование с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии выявило изменения в активности областей коры головного мозга, которые участвуют в процессах, связанных с вниманием и осознанием собственного тела. Все испытуемые сообщили, что испытывали очень глубокое расслабление, которое в некоторых случаях сопровождалось потерей восприятия пространства и времени.

Мозговые тета-волны усиливались на обоих уровнях гипноза. Тета-волны являются признаком сонливости и глубокого расслабления, а также сопровождают другие процессы глубокой релаксации, такие как медитация или психоделические состояния. Также известно, что они возникают в разные фазы цикла сна, но не являются доминирующими во время сна.

На самом деле, испытуемые также сообщили, что, хотя они были очень расслаблены, им было далеко до того, чтобы заснуть по-настоящему. Вместо этого исследователи обнаружили, что они, как правило, были очень сосредоточены.

Дыхание и частота сердечных сокращений также замедлялись у испытуемых, находящихся под гипнозом, что является еще одним показателем состояния глубокой релаксации.

Понимание и перспективы

В ходе трех исследований было собрано огромное количество научных данных, но, как открыто признают исследователи, интерпретировать их сложно. Несмотря на это, Стампфли и Брюггер говорят, что исследования уже ответили на два вопроса.

Во-первых, гипноз действительно изменяет что-то в мозге. Гипнотический эффект не является ни выдуманным, ни симулируемым. Во-вторых, существует несколько уровней гипноза. “До сих пор этот вопрос был действительно спорным в профессиональных кругах, и научных доказательств этому было мало”, – говорит Штампфли.

Эти последние результаты являются шагом вперед, но исследователи ясно понимают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы получить общие представления о том, как работает гипноз. Вопрос о том, почему гипноз может оказывать терапевтическое воздействие на такие состояния, как боль или тревожность, также требует более глубокого изучения.

Три метода визуализации

Для трех исследований гипноза исследователи использовали три различных метода измерения.

Они использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) для отслеживания изменений в частотных диапазонах мозговых волн и пространственных паттернах коллективной электрической активности миллионов нервных клеток. Они применили функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для выявления изменений в коммуникации между областями мозга и представления их в виде изображения.

Опираясь на результаты фМРТ, они смогли использовать магнитно-резонансную спектроскопию (МРС) для изучения ключевых областей мозга на более глубоком, молекулярном уровне.

Помощь психолога

Психологическая помощь новости психологии и психотерапии

Психологическая помощь новости психологии и психотерапии