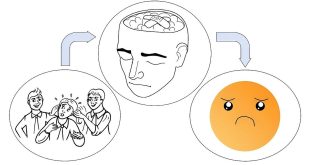

Социальное давление в подростковом возрасте, когда дети начинают стремиться к признанию и чувствовать себя частью группы, является причиной кибербуллинга, поскольку ряд самооправданий приводит к тому, что те, кто совершает эти нападения, не чувствуют ответственности за страдания, которые они причиняют своим жертвам.

Таков вывод исследования, опубликованного в журнале Youth & Society Лабораторией исследований сосуществования и предотвращения насилия (LAECOVI) при Университете Кордовы, в котором содержатся новые предложения по разработке психолого-педагогических программ борьбы с кибербуллингом – формой травли, которая происходит в интернете.

Для того, чтобы эти психообразовательные программы были эффективными, они должны учитывать широкий спектр факторов (эмоциональных, моральных и социальных), которые влияют на кибербуллинг.

Один из этих факторов связан со стремлением молодых людей принадлежать к группам.

По словам профессора Университета Кордовы Евы Ромеры Феликс, одного из авторов исследования, наряду с Бланкой Альварес Туррадо и Даниэлем Фальей, “скрытое или явное давление со стороны группы побуждает правонарушителей интерпретировать ситуацию иначе, чтобы снизить уровень вины, ответственности и стыда”.

То есть давление со стороны сверстников побуждает учащихся оправдывать свое поведение и в конечном итоге принимать решения, которые нарушают их собственные моральные нормы, но которые положительно рассматриваются группой.

Согласно исследованию, проведенному в 12 школах Кордовы с помощью анкетирования, в котором приняли участие 1487 учащихся в возрасте от 11 до 17 лет, эти механизмы морального познания смягчают чувство вины, испытываемое теми, кто участвует в этих нападениях, проявляясь двумя основными способами: искажением последствий и дегуманизацией жертвы.

То есть либо агрессоры склонны преуменьшать последствия своего поведения, потому что жертвы не жалуются, либо они дегуманизируют жертву, делая вывод, что она это заслужила, потому что она неполноценная, либо основываясь на ее поведении (перекладывая ответственность на жертву).

В меньшей степени подростки также уклоняются от собственной ответственности за такое поведение и в конечном итоге обвиняют других людей (например, взрослых, в том, что они не проявляют бдительности), или считают свое поведение чем-то коллективным, групповым явлением, а не чем-то уникальным, свойственным агрессору.

Таким образом, по словам Даниэля Фальи Фернандеса, “холодность экранов создает моральную дистанцию между жертвами и обидчиками, что может усугубить связь между давлением со стороны сверстников и кибербуллингом”.

Поэтому необходимо рассмотреть связь между этими различными переменными, чтобы определить все более конкретные стратегии, которые помогут понять столь сложное явление.

В связи с этим, по мнению исследовательской группы, важно, чтобы профилактические программы работали над гуманизацией повышением значимости кибержертв, поскольку во многих случаях они обезличиваются и теряются за экраном.

Помощь психолога

Психологическая помощь новости психологии и психотерапии

Психологическая помощь новости психологии и психотерапии